47.けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針(案)について

土木学会 コンクリートライブラリー137号

土木学会「けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針(案)」

けい酸塩系表面含浸工法の設計、施工ならびに、けい酸塩系表面含浸工法を適用したコンクリートの維持管理に関する標準

2012年土木学会よりけい酸塩系表面含浸工法の設計、施工ならびに、けい酸塩系表面含浸工法を適用したコンクリートの維持管理に関する標準として「けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針(案)」コンクリートライブラリー137号が刊行されました。

本記事では同指針(案)のトピックスについて記述します。JSCE-K 572の試験方法については別記事にて解説しています。

【けい酸塩系表面含浸材】の試験方法JSCE-K 572も同時に定められました

【けい酸塩系表面含浸材】の設計時の照査に必要な試験方法として「けい酸塩系表面含浸材の試験方法(案)」JSCE-K 572も定められました。

2012年以前は、2005年に定められた土木学会「表面含浸材の試験方法(案)」JSCE-K 571による評価を行っており、【けい酸塩系表面含浸材】の各メーカーは、JSCE-K 571での試験値をカタログスペックとして掲載していました。

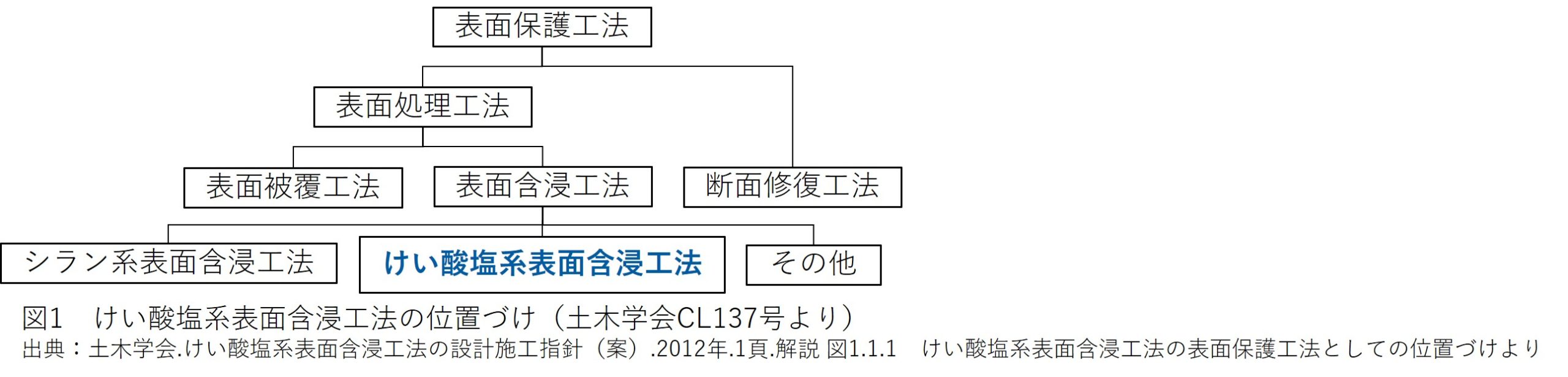

けい酸塩系表面含浸工法の位置づけ

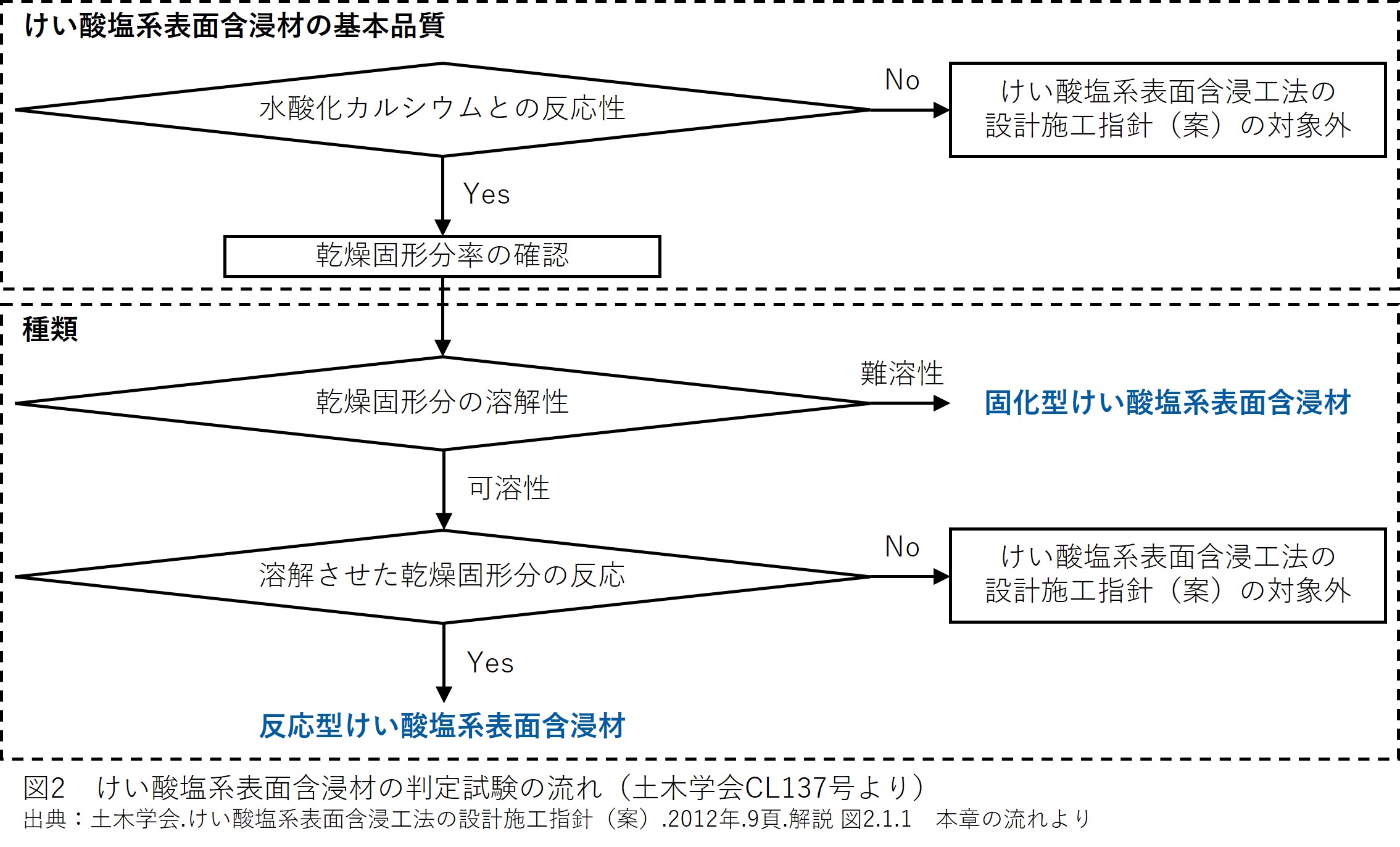

【けい酸塩系表面含浸材】の基本品質と種類

基本品質と種類

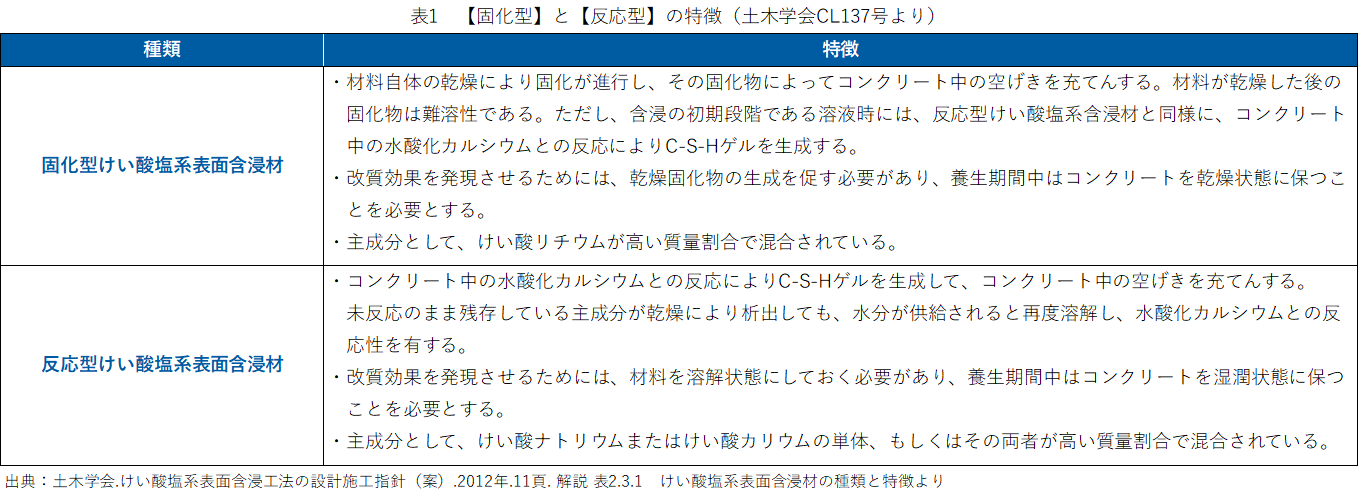

- けい酸アルカリ金属塩を主成分とする液状材料で、水酸化カルシウムとの反応性を有し、乾燥固形分が確認されているものが、【けい酸塩系表面含浸材】です。

- 【けい酸塩系表面含浸材】は、コンクリート表層部を緻密化し、コンクリートの耐久性を向上させる材料です。

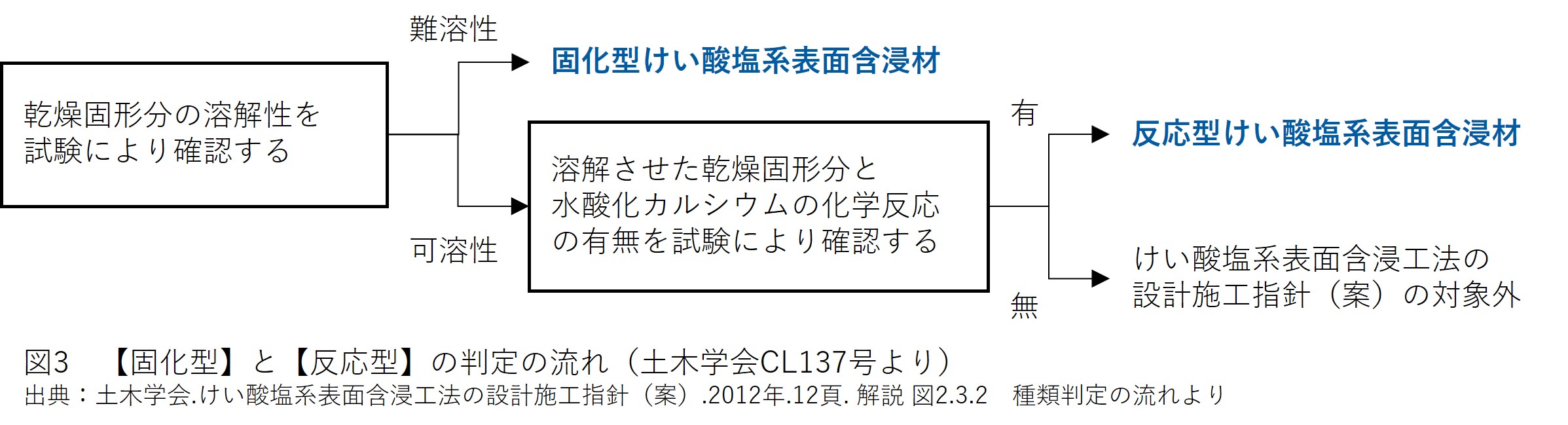

- 【けい酸塩系表面含浸材】は、乾燥固形分の溶解性、溶解させた乾燥固形分の反応性などにより、【固化型】と【反応型】に分類されます。

【けい酸塩系表面含浸材】の判定の流れ(土木学会CL137号より)

【固化型】と【反応型】の判定の流れ(土木学会CL137号より)

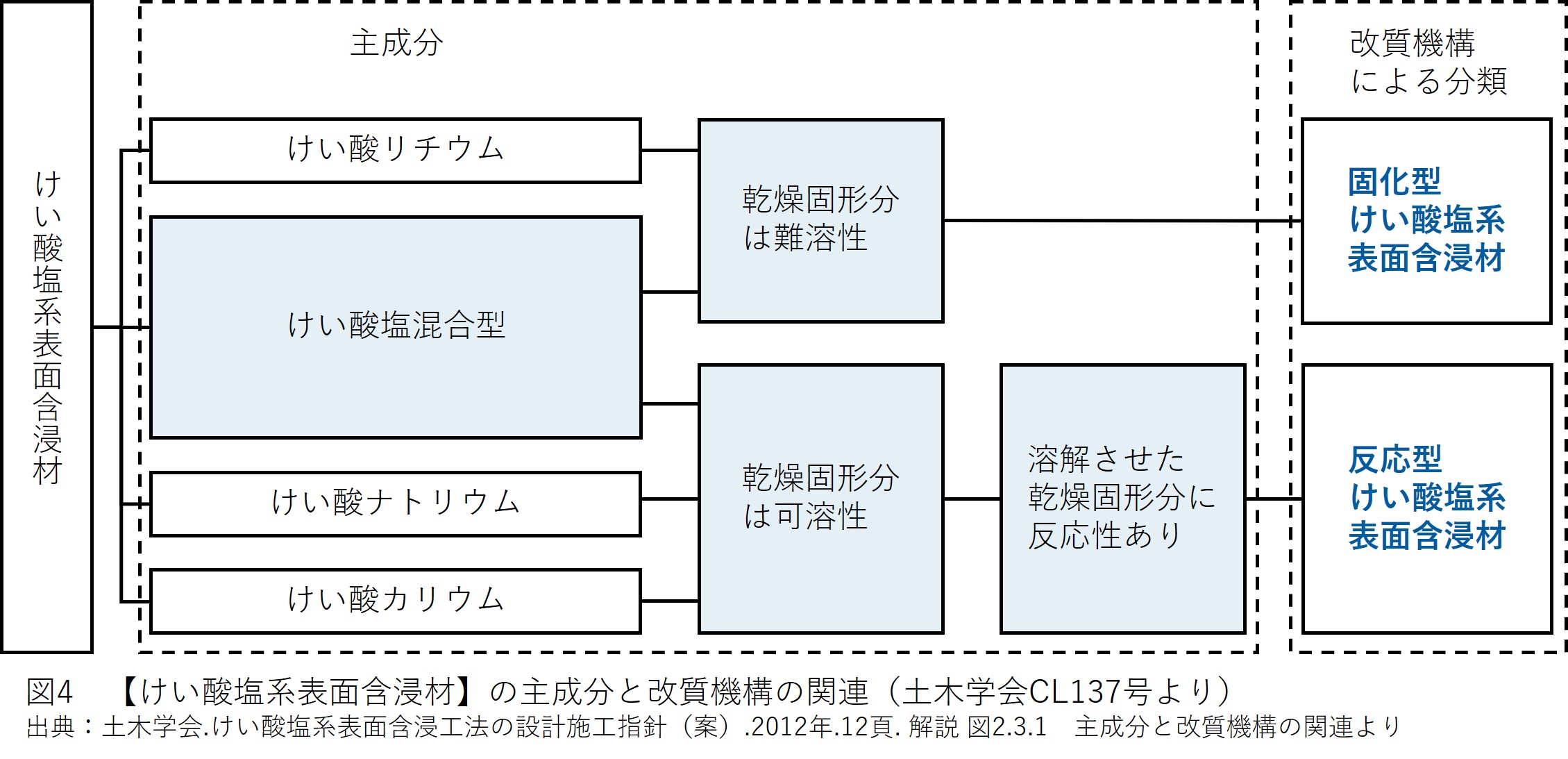

【けい酸塩系表面含浸材】の主成分と改質機構の関連(土木学会CL137号より)

【注意】けい酸リチウム配合タイプの表面含浸材 =【固化型】とは限りません

市販のけい酸塩混合型表面含浸材の【固化型】と【反応型】の判定は、メーカー公表の配合している成分情報のみでなく、種類判定試験結果も参照の上判断をお願いします

当社のけい酸塩混合型表面含浸材【L-OSMO反応型SG】(けい酸リチウム・けい酸ナトリウム・けい酸カリウム配合)は、けい酸リチウムを成分に含んでおりますが【反応型】です。

【けい酸塩系表面含浸材】の種類と特徴(土木学会CL137号より)

【けい酸塩系表面含浸材】の試験方法

「けい酸塩系表面含浸材の試験方法(案)」JSCE-K 572

【けい酸塩系表面含浸材】の試験方法は、2012年に定められた土木学会「けい酸塩系表面含浸材の試験方法(案)」JSCE-K 572です。(2018年改訂JSCE-K 572-2018)

2012年以前は、2005年に定められた土木学会「表面含浸材の試験方法(案)」JSCE-K 571による評価を行っており、【けい酸塩系表面含浸材】の各メーカーは、JSCE-K 571での試験値をカタログスペックとして掲載していました。

JSCE-K 572とJSCE-K 571の違い

JSCE-K 572とJSCE-K 571の試験方法は似通っているのですが、試験用基板および試験体の配合や作製方法、各種試験の温度および相対湿度の規定が異なるので、試験結果の比較をすることはできません。(CL137号81頁より)JSCE-K 571(シラン系)は「A、B、C」の劣化要因に対する性能のグレードが示されていますが、JSCE-K 572(けい酸塩系)には評価基準として示されている性能のグレードはありません。

両者の大きな違いとして、加圧透水性試験とひび割れ透水性試験(水掛かり・ひび割れ部での評価方法)の有無が挙げられます。【けい酸塩系表面含浸材】は、コンクリート表層部を緻密化し微細なひび割れの閉塞をするので水掛かり・ひび割れ部への適用性が高い材料です。一方で【シラン系表面含浸材】は、コンクリート表層部の緻密化、ひび割れの閉塞を行わないので、水掛かり・ひび割れ部への適用性が高くありません。

加圧透水性試験とひび割れ透水性試験は【けい酸塩系表面含浸材】を評価する上で重要な試験項目となります。

JSCE-K 572とJSCE-K 571の特徴的な試験項目

JSCE-K 572【けい酸塩系表面含浸材】

・反応性確認試験

・乾燥固形分率試験

・種類判定試験(固化型と反応型の判定試験)

・スケーリングに対する抵抗性試験

・加圧透水性試験

・ひび割れ透水性試験

JSCE-K 571【シラン系表面含浸材】

・透湿度試験(JSCE-K 572では削除)

JSCE-K 572とJSCE-K 571の含浸深さ試験の違い

【けい酸塩系表面含浸材】と【シラン系表面含浸材】では含浸深さの試験方法が異なります

【シラン系表面含浸材】の含浸深さは、【シラン系表面含浸材】の撥水性に着目し、割裂断面における撥水部分の深さを含浸深さとしています。

【けい酸塩系表面含浸材】には撥水性はなく、また無色透明のためJSCE-K 571のような割裂断面による評価が行えませんでした。JSCE-K 572では、【けい酸塩系表面含浸材】によるのアルカリ金属イオン濃度の増加に着目し含浸深さを評価しています。試験体からマイクロドリルまたはマイクログラインダーを用いて採取した粉体試料からアルカリ金属イオン濃度を測定し、現状試験体より30%以上濃度が増加した範囲を含浸深さとしています。

※含浸した範囲が必ずしも改質されたとは限らないことに留意してください。

表面含浸材の効果は、要求性能に応じて透水量試験などの試験結果で確認してください。(CL137号103頁より)

アルカリシリカ反応について

けい酸塩系表面含浸材のコンクリート表面からの透水・吸水を抑制する効果により、コンクリートの含水率は低下することから、アルカリシリカ反応による膨張を抑制する効果を期待する向きもある。しかし、コンクリート中の水分移動は、コンクリートの表面からのみとは限らず、コンクリート表面からの水分の移動を抑制することのみで、アルカリシリカ反応を抑制できるものではない。したがって、アルカリシリカ反応による膨張抑制を目的とした、けい酸塩系表面含浸材の利用は、本指針(案)の適用対象としていない。

出典:土木学会.けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針(案).2012年.16頁.3.1一般⑥コンクリート構造物の透水・吸水・漏水対策より

製造業者・販売業者による品質評価の試験結果の報告について

出典:土木学会.けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針(案).2012年.20頁.3.3品質の表示と保証より

同指針(案)で【けい酸塩系表面含浸材】の製造業者・販売業者には、品質評価の試験結果の報告が義務付けられました。標準様式として以下の2点が求められています。

- 成分に関する品質試験結果報告書

- 改質効果に関する品質試験結果報告書

【けい酸塩系表面含浸材】を単独で適用できる範囲は原則として潜伏期まで

出典:土木学会.けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針(案).2012年.27頁.4.4けい酸塩系表面含浸材工法の選定より

【けい酸塩系表面含浸材】を適用したコンクリートの性能確認試験

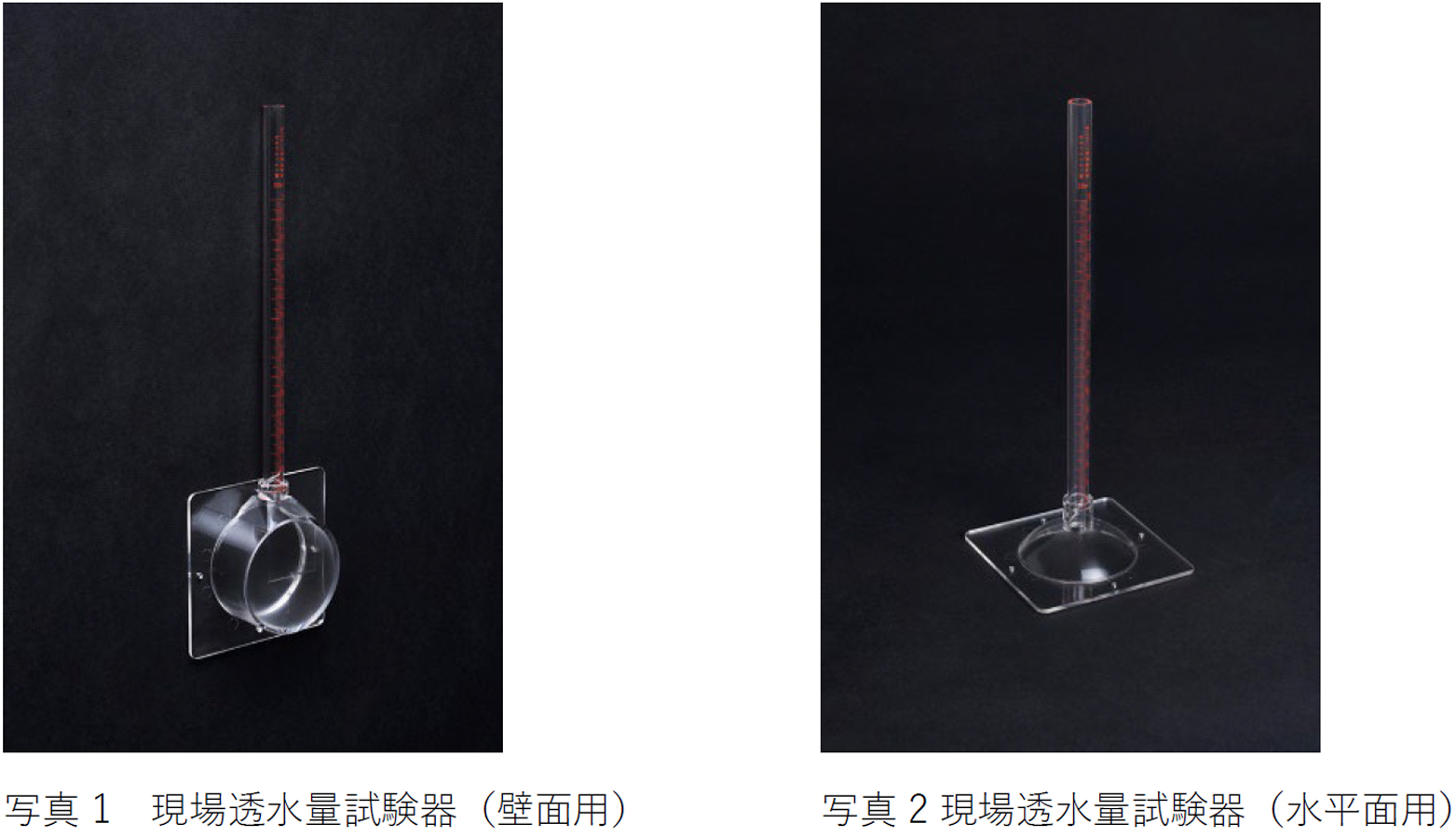

同指針(案)には、【けい酸塩系表面含浸材】塗布工の「完工検査」の実施が発注者にあることが明記され、直接試験による性能確認が義務付けられました。

特に、現場から採取したコンクリートコアを試験体とする加圧透水性試験あるいは現場において実施する透水量試験は、表層部の水密性を確認するための試験方法として既往の試験データも豊富にあり、また解説 表6.51.1に示す性能確認試験方法の中でこれまでに最も多用されている方法である。

出典:土木学会.けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針(案).2012年.69頁.6.5.2けい酸塩系表面含浸工法を適用したコンクリートの性能確認試験より

けい酸塩系表面含浸工法は、塗布後の日数の経過につれて効果が高まるものであるため、性能確認試験は、施工完了直後ではなく施工後28日以上経過した後するものとされました。

【けい酸塩系表面含浸材】が適用されたコンクリートについて

基本的に通常のコンクリートと同様に考えて対策を選定して問題ありません。

【けい酸塩系表面含浸材】は再施工が容易・他工法との併用が可能な材料です

【解説】 けい酸塩系表面含浸工法が適用されたコンクリートにおいて、性能の低下が問題になると評価された場合には、何らかの適切な対策を講じなければならない。この場合の具体的な対策は、けい酸塩系表面含浸工法を適用したコンクリートの状態に加えて、残された耐用期間も考慮に入れて行わなければならない。

なおけい酸塩系表面含浸材によるコンクリート表層部の改質は、この部分の細孔空げき中にセメントの水和反応生成物と類似の生成物を形成することによって行われる。したがって、けい酸塩系表面含浸工法が適用されたコンクリートに新たな対策を講じる場合には、はっ水基やポリマーエマルジョン等を含む副成分複合型の含浸材を使用する場合を除いては、通常のコンクリートと同様と考えて、対策方法を選定してよい。具体的な対策方法は、示方書「維持管理編」を参照するとよい。

出典:土木学会.けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針(案).2012年.76頁.7.4対策より